В.Ромм, И.

Путятова, Е. Суворова

Индийский танец на зеркале из скифского могильника.

Где взгляд, там

жест,

Где жест, там

чувство,

Где чувство,

радость и любовь,

Все это тайна

жизни бесконечной,

А танец вечен,

как любовь.

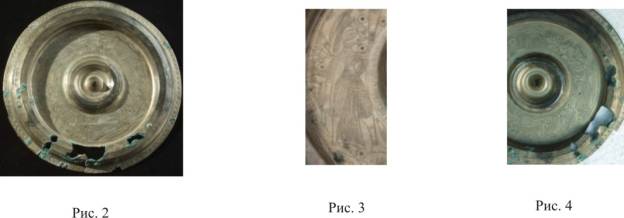

Бронзовое зеркало (Рис. 2) обнаружено А.П. Усманским в

боковом погребении 1-го кургана 5-го могильника Рогозиха 1 (см. Шульга П.И.

Могильник скифского времени: Локоть-4а. – Барнаул: Издательство алтайского

университета, 2003. – 202 с.). Фотографии предоставил В.Е. Ларичев. Съемку

объекта провел В.Н. Кавелин (Рис. 2-4). Компьютерную обработку осуществлял к.

и. н. А.В. Постнов (Рис. 1). Институт археологии и этнографии СО РАН.

В.Е Ларичев провел анализ изображений обода зеркала с

позиции палеоастрологии. Данная статья призвана рассмотреть изображения обода

зеркала с точки зрения палеохореографии. Палехореографический анализ

антропоморфных фигур, прежде всего, должен выявить статику, кинематику,

элементы движения. Затем, по костюмы, образному строю можно говорить о

национальной принадлежности, характере, содержании танца.

Археологи относят зеркало к VI в. до н. э. По манере, стилю чеканка данного памятника очень

напоминает изображения на древнеегипетских фресках. В то же время по

композиции, персонажам, костюмам – это произведение явно индийское.

Для индийской художественной культуры, объект культуры в две

с половиной тысячи лет – очень древний. Танцовщицы земные и небесные (апсары)

являются пожалуй самыми главными и несомненно самыми часто изображаемыми персонажами

индийского изобразительного искусства. Самое древнее произведение искусства на

тему танца – хрупкая фигурка танцующей девушки найдена в г. Мохенджодаро имеет

возраст в 4 тысячи лет. Пути развития танца за прошедшие века можно проследить

по бесчисленным скульптурам, картинам и изображениям в разбросанных по всей

стране храмах и усыпальницах.

Авторами данной статьи вместе с В.Роммом выступают

хореографы, много лет занимающиеся классическим индийским танцем стиля

Бхаратанатьям. При всем богатстве и разнообразии индийской скульптуры,

рельефов, фресок,

в доступных

авторам альбомах художественной культуры Индии, изображений близких по

стилистике персонажам зеркала авторам найти не удалось. При поисках подобия,

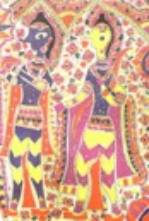

неожиданную удачу авторам принесло изображение, напечатанное на обложке журнала

«Угсав» за 1997 г. (Рис. 5). На изображении мы видим почти идентичные персонажи

– так же развернуты головы и ноги в профиль, а туловище – анфас. И костюмы у

персонажей то очень похожи. В журнале сфотографировано современное панно –

традиционная сценка в стиле «мадхубани». «Искусство мадхубани обязано своим

названием деревушке в штате Бихар, женщины которой издавна создавали картины на

тканях, а позже на бумаге. Мастерицы пользуются красками, приготовленными из

местных природных материалов».

в доступных

авторам альбомах художественной культуры Индии, изображений близких по

стилистике персонажам зеркала авторам найти не удалось. При поисках подобия,

неожиданную удачу авторам принесло изображение, напечатанное на обложке журнала

«Угсав» за 1997 г. (Рис. 5). На изображении мы видим почти идентичные персонажи

– так же развернуты головы и ноги в профиль, а туловище – анфас. И костюмы у

персонажей то очень похожи. В журнале сфотографировано современное панно –

традиционная сценка в стиле «мадхубани». «Искусство мадхубани обязано своим

названием деревушке в штате Бихар, женщины которой издавна создавали картины на

тканях, а позже на бумаге. Мастерицы пользуются красками, приготовленными из

местных природных материалов».

Штат высокой древней культуры. Здесь еще в премаурийский

период появлялись произведения высокого художественого качества. Например

широко известна глиняная табличка со сценой из сельской жизни 4 в. до н.э.

В штате Бихар (штат Бихар в древности государство

Магатха) открыта неолитическая

наскальная резьба. Это оригинальная техника, где контуры фигур очерчены грубо.

Позднее, в 3 в. до н. э. в этом штате возникает более высокое искусство наскальной

живописи. К этому времени относится замечательная скульптура богини плодородия

– якшини. Кстати, тоже перекликается с египетской манерой скульптурного

портрета. Особенно по фронтальной укладке концов пояса (катибандха).

Современный образец искусства «мадхубани» позволяет делать

разбор старинной композиции на ободе «алтайского» зеркала более

аргументированным.

На задней стороне зеркале помещена многофигурная композиция

из шести антропоморфных и двух зооморфных фигур. Сверху фигура слона и сидящей

на его спине птичкой. Внизу – человеческие фигуры. По всему пространству

помещены изображения лотосов и небольших кружочков с точкой в середине.

У всех человеческих персонажей голова изображена в профиль.

Две фигуры изображенные в полный рост развернуты лицом к центру, смотрят друг

на друга. Торс и руки у этих и остальных персонажей изображены в фас. В профиль

изображены ноги двух персонажей, которые стоят в полный рост.

Лотосы изображаются в

виде бутона или в форме распустившегося

цветка.

Если считать, что

композиция зеркала делится горизонтально, линией стоп персонажей 1 и 2 на две

неравные части, то на верхней части с левой стороны помещено два бутона

(закрытых, нераспущенных), а с правой стороны – один распустившийся цветок. В

нижней части изображены три распустившихся цветка лотоса.

Если считать, что

композиция зеркала делится горизонтально, линией стоп персонажей 1 и 2 на две

неравные части, то на верхней части с левой стороны помещено два бутона

(закрытых, нераспущенных), а с правой стороны – один распустившийся цветок. В

нижней части изображены три распустившихся цветка лотоса.

Лотос как священный цветок был наиболее популярен не только

в Индии, но и в ряде других стран Азии и в Египте. Он – символ чистоты, его

значение многообразно.

Кружки с точкой.

Всего

изображено 19 кружков.

1 кружок

расположен вверху между птичкой и слоном.

2 кружка

относятся к слону (под подбородком и под хвостом)

7 кружков

расположены возле бутонов и цветов лотоса

6 кружков

расположены под подбородками персонажей

3 добавлены к

персонажам 4-6

Рис. 5

Интересные особенности открываются уже даже при первом

диференцированном осмотре изображений.

Голова. У всех персонажей голова изображена в профиль. При этом

глаз изображен анфас. У всех персонажей рот закрыт. Подбородок подпирается

кружком с точкой. Эти кружки располагаются на самом острие подбородка.

Прическа. У персонажа № 6 нет хвоста и высокого хохолка из волос.

Прическа этого последнего персонажа более соответствует прическам танцовщиц

стиля Бхарата Натьям. В этом стиле предписана коническая прическа очень

высокая, макушка должна быть унизана драгоценностями – джата. Волосы уложены

длинными тонкими прядями в форме

тюрбана - джата-бхара.

Не обычна для этого стиля прическа персонажей зеркала. У

персонажей 1-5 – высокий хохолок и пышный хвост. Обритые головы в сочетании с

хвостом – похоже на монгольскую прическу.

У персонажей зеркала нет укладки в форме тюрбана. Однако

подобный хвост мы можем увидеть на некоторых скульптурных и рельефных

изображениях. Очень хорошо такая прическа с хвостом видна на голове у крайней

левой исполнительницы рельефа ограды ступы. Бхархут, 2-й в. до н. э. (Рис. 4).

На образцах стиля «мадхубани» прически у персонажей похожа

на исследуемые.

«Танцоры из племен с востока Индии

надевают экзотические головные уборы из перьев и чучел

животных, ожерелья из бус и раковин... Представители Серайкелла-чхау пользуются масками и массивными

головными уборами… Танцоров из разных племен

можно отличить по местным ярким костюмам, привлекающим внимание головным

уборам, сияющим пикам и разным бусам и ожерельям» [2, c.

6].

Следуя этим подсказкам, мы вполне можем трактовать

прическу, как головной убор с длинными перьями.

Руки.

У всех персонажей на запястьях видны браслеты (валайя). При

всей похожести позиции, положение рук, головы у всех персонажей разной.

Фигура 1. Правый, стоящий в полный рост персонаж (рис. 1, 1)

Рукава украшены бисером. Кисти рук опущены на какое-то

подобие музыкального инструмента. Этот инструмент, явно струнный, типа русской

лютни, цимбал. Инструмент держится на уровне живота. На инструменте видно три

или четыре струны.

Кроме того под левой

рукой этого персонажа какой-то вытянуто-овальный предмет. Исполнитель прижал

его к корпусу локтем левой руки.

Фигура 2.

Правая рука у персонажа 2 (рис. 1, 2) в вытянутом положении опущена

вниз в сторону. Кисть полураскрыта. Указательный палец показывает на землю,

пальцы 3-5 согнуты (полузакрыты).

Левая рука согнутая в локте поднята вверх так, что открытая

кисть оказывается над головой в подобии некоего «пионерского» салюта. В стиле

Бхаратанатьях есть похожие позиции – Патака (флаг). Ладонь с

выпрямленными пальцами, большой палец прижат к краю ладони. В данном случае

большой палец не прижат, а отставлен.

Ардхачандра (месяц). Большой палец Патаки

выпрямлен в сторону. Позиция кисти на

зеркале – являет среднее положение между Ардхачандра и Патака.

Фигура 3.

В таком же «салюте» поднята правая рука у частично видного

зрителю персонажа 3.

Фигура 4. У персонажа 4 в одной руке – распущенный

цветок лотоса. Лотос зажат в кулаке и поднесен к носу персонажа. Судя по тому,

что стебель лотоса перекрыт линиями ладони, это – правая рука. Тогда персонаж

стоит спиной к зрителю. Левая рука опушена вниз.

Фигура 5. У персонажа 5 обе руки опущены вниз.

Фигура 6. У персонажа 6 одна рука опущена, а другая

с раскрытой кистью находится перед подбородком, тоже в подобии приветствия.

Определить, какая рука поднята в таком приветствии сказать трудно. Однако по

аналогии с персонажем 4 следует признать, что поднята в приветствии правая рука

и персонаж стоит спиной к зрителю.

Тогда сплошная параллельная штриховка может декорировать

спину.

Украшения:

на голове. По чеканке трудно определить, есть или

нет на голове украшения. У персонажей 1 и 2 вполне можно предположить наличие

их. Или хохолок центральный поддерживается украшенным кольцом. А у персонажа 1

впереди хохолка вполне может быть довольно высокая корона.

На шее у всех персонажей видны какие-то украшения. На груди

персонажа 1 видна довольно большая

трапециевидная подвеска.

На руках, на запястьях всех (там где видны

запястья) браслеты – валайя.

На бицепсах персонажей 1, 4, 6 возможно надеты

многочисленные кольца – браслеты (кейюра).

На ногах. На

лодыжках видны ножные браслеты, скорее всего колокольчики. По традиции они

должны быть сделаны из бронзы (камсья), иметь приятный звук, хорошую форму и

звезды как признак их освященности, должны располагаться на расстоянии ширины

одного пальца друг от друга. Танцовщица должна иметь сто или двести

колокольчиков, туго завязанных голубым шнуром, на каждой ноге.

На лодыжках возможна также декоративная цепочка – падасура

Корпус

По одежде, украшениям, позам скорее всего все персонажи –

женщины.

Торс у всех персонажей изображен в фас. Шея у всех

персонажей возможно украшена драгоценными ожерельями. На груди персонажа №1

ясно видна подвеска, очень похожая на традиционный амулет замужней женщины.

Все персонажи одеты в блузки «чели». Рукава блузок украшены

бисером.

По драпировке и положению кистей можно предположить, что

персонажи 3, 4,6 стоят спиной.

Сари одевается в форме

тхотти.

Концы сари

завязаны на бант. Форма тхотти – это концы от сари